Beati i miti?

Per la rivista Incontri, di Firenze (www.leonardolibri.com)

BEATI I MITI ?

Davvero i miti erediteranno la terra? Davvero?

Anzitutto, chi sono i miti? Consulto alcuni commenti al testo evangelico. Gente umile e inoffensiva (Ortensio da Spinetoli). Quelli che non si adoprano per affermarsi e conquistare spazio (Schmid). I mansueti, che non opprimono e non sfruttano, fiduciosi nella volontà di Dio (Trilling). Gli oppressi che sopportano con serenità (Prete). Quelli che non fanno uso della forza (Cuminetti). Alberto Maggi preferisce intendere l’aggettivo riferito allo stato sociologico più che alla qualità morale della persona, e traduce: diseredati, espropriati, perché trova che questo significato spiega meglio la seconda parte della frase di Gesù. Ma egli trae questa interpretazione soprattutto dal salmo 37,11, mentre gli altri luoghi in cui Matteo usa questo aggettivo (11,29; 21,5; vedi oltre) presentano piuttosto il significato morale personale.

«Beati i miti, perché erediteranno la terra» (Matteo 5,5, che riecheggia il salmo 37,11 e 29, e sarà ripreso nel Corano 21,105). Questa beatitudine sembra ripetere la prima, dei «poveri nel loro cuore» (cioè i poveri volontari), perché i due termini greci originali sono quasi sinonimi. Eppure, c'è una sfumatura: essere poveri col cuore è un atteggiamento di fronte alla vita e quindi a Dio; essere miti è un comportamento verso il prossimo. Se la povertà è limitazione, la mitezza è una sopportazione attiva, un patire con forza - che non è un subire - l'avversione altrui.

Giovanni Paolo II, il 30 novembre 2003, prima domenica di avvento, diceva: «Rinnovo il mio appello ai responsabili delle grandi religioni: uniamo le forze nel predicare la non-violenza, il perdono e la riconciliazione! "Beati i miti, perché erediteranno la terra" (Matteo 5,5)». In queste parole, miti sono i nonviolenti, che sanno perdonare e lavorare per la riconciliazione. Il papa, in questo intervento, richiamava il suo messaggio per la Giornata mondiale della pace del 1 gennaio 2002, dal titolo «Non c’è pace senza giustizia. Non c’è giustizia senza perdono». Quel testo mostrava efficacemente la necessità, il valore costruttivo, il coraggio morale del perdono non solo nelle relazioni interpersonali, ma anche in quelle sociali e internazionali, non a scapito della giustizia, ma per il suo compimento più pieno e più sano. A me ricordava il libro di Desmond Tutu per il Sudafrica Non c’è futuro senza perdono (Feltrinelli, 2001).

I miti sembrano dunque preferibilmente da intendere come i mansueti e pazienti, non passivi, ma interiormente forti, i quali, prima di ogni altra ricompensa, hanno - come suggerisce Luca 21,19 - il possesso di sé, il potere su di sé (Durand). Questo è il potere più prezioso e importante, il più difficile da conquistare e da conservare. I miti sono «quelli che non sono violenti», propone la traduzione interconfessionale. Gesù stesso, che incarna le beatitudini, si presenta «mite ed umile di cuore» (Matteo 11,29) e realizza la profezia di un re mite, che viene sopra un'umile asina (Matteo 21,5). Tutto il contrario dei re bellicosi e conquistatori.

*

La nostra domanda iniziale verte dunque sulla mitezza e la terra. In altre parole, la nonviolenza e la politica.

In un fine saggio del 1993, Elogio della mitezza (edizione Nuova Pratiche editrice, 1998), Norberto Bobbio analizza il significato di questa virtù. Riferisco qualche sua espressione: «Il mite è l'uomo di cui l'altro ha bisogno per vincere il male dentro di sé». «La mitezza - dice Bobbio citando il suo collega filosofo torinese Carlo Mazzantini - è l'unica suprema "potenza" (...) che consiste "nel lasciar essere l'altro quello che è"». E' il contrario della protervia e della prepotenza. Il mite «non entra nel rapporto con gli altri con il proposito di gareggiare, di confliggere, e alla fine di vincere». Ma la mitezza non è remissività: mentre il remissivo «rinuncia alla lotta per debolezza, per paura, per rassegnazione», il mite invece «rifiuta la distruttiva gara della vita» per un profondo «distacco dai beni che accendono la cupidigia dei più», per mancanza di quella vanagloria che spinge gli uomini nella guerra di tutti contro tutti, «per una totale assenza della puntigliosità (...) che perpetua le liti anche per un nonnulla». Il mite non è neppure cedevole, come chi ha accettato «la regola di un gioco in cui alla fine c'è uno che vince e uno che perde». «Il mite non serba rancore, non è vendicativo, non ha astio verso chicchessia». «Attraversa il fuoco senza bruciarsi, le tempeste dei sentimenti senza alterarsi, mantenendo la propria misura, la propria compostezza, la propria disponibilità». Ecco quel "potere su di sé" di cui abbiamo già sentito.

Continua Bobbio più oltre: «Il mite può essere configurato come l'anticipatore di un mondo migliore». Egli «non pretende alcuna reciprocità: la mitezza è una disposizione verso gli altri che non ha bisogno di essere corrisposta per rivelarsi in tutta la sua portata. (...) E' una donazione e non ha limiti prestabiliti e obbligati». «Amo le persone miti (...) perché sono quelle che rendono più abitabile questa "aiuola"». La mitezza è «una scelta metafisica, perché affonda le radici in una concezione del mondo che non saprei altrimenti giustificare». Ma oggi è anche «una scelta storica: consideratela come una reazione alla società violenta in cui siamo costretti a vivere».

Bobbio quindi conclude: «Identifico il mite con il nonviolento, la mitezza con il rifiuto di esercitare la violenza contro chicchessia». Però, nel pessimismo cui lo porta la sua coscienza morale confrontata con la dura realtà, prosegue subito: «Virtù non politica, dunque, la mitezza. O addirittura, nel mondo insanguinato dagli odii di grandi (e piccoli) potenti, l'antitesi della politica». Tanto che sopra aveva scritto, rovesciando audacemente la beatitudine che stiamo ascoltando: «Guai ai miti: non sarà dato loro il regno della Terra». Poiché, diceva, «la mitezza non è una virtù politica, anzi è la più impolitica delle virtù». Ma non c’è qui una contraddizione con l’affermazione fatta sopra, che il mite può essere visto come « l'anticipatore di un mondo migliore»? Non è eminente azione politica “migliorare il mondo”?

È importante ascoltare una riflessione morale come questa, della cultura laica e della sensibilità etica più seria, a proposito dell’annuncio evangelico sulla beatitudine dei miti. Quale promessa c'è per i miti, per i nonviolenti? Bobbio dice tristemente: «Guai a loro: non sarà dato loro il regno della Terra». L'evangelo di Matteo dice: «Beati loro, perché erediteranno la terra». Due affermazioni contrarie.

*

Ho creduto, dopo avere gustato e ammirato quel saggio (Bobbio mi regalò la prima edizione in fascicolo di Linea d’ombra, con la dedica «… in concordia discors»), di dover discutere due volte questa conclusione di Bobbio (il foglio, mensile torinese, www.ilfoglio.info , n. 217, febbraio 1995; n. 251, settembre 1998), obiettando che 1) la mitezza (come dice egli stesso) è virtù eminentemente sociale, necessaria alla vita della società; 2) la politica è organizzazione della convivenza tra le persone umane e si realizza nella maggior riduzione possibile della violenza, perciò appunto nella mitezza. Se si pone la mitezza fuori dalla politica, si abbandona la politica alla violenza. Certo, Bobbio parla della politica reale e constata tristemente che non è quella ideale. Dà un giudizio di fatto, non di valore (egli ha sempre tenuto a distinguere queste due forme di giudizio).

Ma proprio per questo bisognerebbe, misurando i fatti sui valori, riproporre sempre la mitezza, ovvero la nonviolenza, la pace, come essenza della politica umana. Quando la politica non è pace, anche se è prevalente, non è buona e vera politica, come un cibo avvelenato non è un cibo. Non ignoro, anche per le lezioni di Hannah Arendt (Vita activa) sulla distinzione tra bontà e politica, e quella di Paul Ricoeur (La persona) sulla differenza tra amicizia e giustizia, che la politica non può, senza provocare seri danni, pretendere di attuare le massime esigenze etiche, ma nemmeno può prescindere dalla tensione al miglioramento umano, sotto pena di ridursi a bruta contesa di forze fisiche, di pure quantità, non di proposte umane. Se la politica non è (anche) etica, diventa pura meccanica.

*

Non mi allontano dall’interrogativo proposto a questa riflessione: davvero i miti possono essere felici (sereni, confortati) perché erediteranno la terra?

Nel linguaggio e nel contesto evangelico, la terra significa la terra promessa, Canaan, conquistata da Israele (ma pare, secondo gli ultimi studi archeologici, molto meno violentemente di quanto abbia poi narrato l’epopea nazionale israelitica, per apparire simile ad altri popoli potenti) al termine dell'uscita (esodo) dalla servitù in Egitto.

Però (vedi anche la beatitudine dei poveri e quella dei perseguitati), la parola "terra" significa ormai, nell’annuncio “eu-angelico” (cioè della buona e bella novità) il “regno dei cieli”, che non è un luogo o un sistema, ma il mondo rinnovato nel nuovo modo di essere e di vivere, nello spirito di Dio, che Gesù annuncia e inaugura. Questa spiritualizzazione della “terra” non è solo di Matteo, ma si riscontra già nell'ebraismo in epoca anteriore a Gesù. Eppure, il fatto che qui si dica "terra" e non "regno dei cieli" suggerisce che la promessa ai miti è anche, incoativamente, per questo mondo, e non solo per il mondo futuro.

Il verbo greco reso con "erediteranno" la terra (altre versioni lo rendono con: "Dio darà loro in eredità"; "riceveranno in eredità") può essere tradotto anche con "possederanno". Però, in questo richiamo alla terra promessa di Israele, mi sembra di vedere una chiara e importante differenza: ai miti è data, nell’evangelo di Gesù, una nuova e diversa promessa. A differenza della conquista violenta (o vantata tale) fatta da Israele sotto la guida militare di Giosuè, finanche con lo sterminio atroce delle popolazioni che abitavano quelle regioni, con l'impossessarsi del frutto del loro lavoro, con una violenza che Israele, nel raccontare la propria storia, volle intendere come voluta e comandata da Dio stesso (ciò che crea a noi una grave difficoltà nel constatare che immagini violente di Dio sono ancora mescolate, nel primo testamento, con le immagini di bene, amore e salvezza), al contrario di tutto ciò, ora, la terra (simbolo concreto del nuovo modo di vivere) sarà data in eredità - non conquistata con la forza - a chi è mite, a chi ha la forza giusta e costruttiva della nonviolenza attiva, che combatte l'ingiustizia senza commettere altra ingiustizia, ma rispondendo ad ogni male distruttivo con un bene ricostruttivo.

Questo "ereditare" non può essere, evangelicamente, avere una parte (come il verbo greco permette di intendere) nella spartizione della terra altrui che avvenne dopo la conquista militare della Palestina; ora la terra, che è sempre di Dio (Israele lo sapeva bene) deve essere vissuta come un dono condiviso e amministrato nella giustizia e nella fraternità. Non la conquista violenta sarà premiata ora che, annuncia l'evangelo, la storia umana può ricevere una luce di maggiore verità, ma la prassi giusta, libera dalla violenza.

Tra i luoghi evangelici in cui Gesù nomina la terra d'Israele, constato che due soli accettano che la sua opera salvifica resti limitata ad essa (Matteo 10,5-6; 19,28, ma di contro vedi almeno 25,32 e 28,18-19), e quattro (oltre questi ultimi) criticano e aprono questa limitazione (Matteo 8,10 = Luca 7.9; Luca 4,25 e 4, 27; Giovanni 3,10 e 18,36). Dunque Gesù, pur appartenendo pienamente al suo popolo e vivendo da ebreo su quella terra, non fa mai (salvo mio errore) alcun richiamo al diritto divino di conquista della terra d'Israele, che era centro e sostanza dell'epopea nazionale (già corretta e affinata dai profeti), segno concreto dell’alleanza tra Dio e questo suo popolo.

Tutta la terra è un dono (eredità) di Dio ai popoli, da abitare senza violenza, in mitezza, in pace e ospitalità reciproca. Questo è l'unico modo per possederla con sicurezza e frutto, nella pace. Il violento non possiede davvero la terra, perché la sua minaccia ritorna su di lui e gli nega la sicurezza. Noi abbiamo imparato nei decenni della guerra fredda e poi nelle tristissime guerre del mondo monopolare, che la sicurezza o è reciproca o non c'è. Ognuno ha la sicurezza che dà al vicino. Io non sono sicuro se non lo sei anche tu, mio vicino. È per questo che soltanto i miti "possiedono" la terra.

Noi, con un allargamento di significato - che credo legittimo, perché «la Scrittura cresce con chi la legge», dice Gregorio Magno, e cresce con le generazioni dei credenti nella dinamica storica del mondo e nella loro esperienza spirituale (Concilio Vaticano II, Dei Verbum, n. 8) - possiamo anche intendere: i miti non solo possono "ereditare" la terra, starvi sicuri senza far violenza, ma sono i soli in grado di trasmettere a loro volta in eredità la terra ricevuta. Si dice oggi molto bene che noi siamo debitori ai nostri figli e ai posteri della terra che abitiamo. Saremo in grado di consegnarla ad essi solo se la abiteremo senza violentarla, senza saccheggiarla né deturparla, vivendo con essa in alleanza e mitezza. E' quella "salvaguardia del creato", custodia del giardino affidatoci da Dio per coltivarlo, alla quale i cristiani di ogni confessione si sono impegnati insieme nelle assemblee ecumeniche di Basilea, Seul, e Graz e nella Charta Oecumenica.

I miti avranno la terra-regno, regneranno con Cristo, anzi, essi cominciano già ora a regnare con Cristo: lo vediamo se guardiamo oltre l'opaca dura superficie della realtà. La beatitudine dei miti promette la vittoria della "debolezza" sulla forza bruta. Questa “debolezza” è una forza umana, che è l’opposto della violenza, è la libera scelta di non volere imporsi contro la dignità altrui, di volere difendere il giusto diritto da ingiuste aggressioni coi mezzi miti e forti della nonviolenza attiva, cioè della forza che viene dall’ “attenersi e appoggiarsi alla verità della vita” (satyagraha).

Questa parola evangelica interpreta e ci indica un "segno dei tempi" dato alla nostra epoca: il Novecento è stato il secolo più violento della storia, ma è stato pure quello che ha visto i maggiori successi della cultura e delle lotte nonviolente, dalla decolonizzazione dell'India con Gandhi, alla caduta delle dittature dell'Europa dell'Est per la sola forza incruenta del sollevamento dei popoli. Questi sono soltanto i casi più noti, tra decine e decine in tutti i continenti, in tutte le civiltà e forme politiche, in tutte le religioni (induismo, cristianesimo, buddhismo, islam, e altre) con successo maggiore, minore, o anche mancato, ma sempre dimostrando la possibilità della mitezza di abitare la terra che invece la violenza devasta e rende inabitabile (posso indicare in rete la mia bibliografia storica delle lotte nonviolente leggibile cliccando “Difesa senza guerra”).

La beatitudine dei nonviolenti non va isolata dalle altre e dall'intero messaggio evangelico. Va connessa con quella dei poveri nel cuore, dei perseguitati, e con tutte le altre. Va compresa nella luce del vangelo della croce e della pasqua, della morte oscura, violenta ed ingiusta affrontata dal Giusto per amore, illuminata e vinta dalla forza sempre vivificante di Dio. Ha un significato intensamente spirituale, e anche chiaramente politico, riguardante cioè la vita giusta nella comunità umana.

L’interpretazione sociologica, più che morale, cha abbiamo visto all’inizio proposta da Alberto Maggi, ha una sua bella verità: la politica, non certo come potere sugli altri, ma come gestione della vita sulla terra umana, cura del bene comune, che si riassume nella pace, sarà affidata ai mansueti, ai nonviolenti attivi, che oggi sono diseredati ed emarginati: «Beati i miti, perché erediteranno la terra». È plausibile questa lettura: la mitezza, la nonviolenza, è annunciata dal vangelo di Gesù non come la più impolitica, ma come la più politica delle virtù.

Quando? Un domani che non è sicuro, ma necessario alla vita, che è promesso, che può venire, che viene, per il quale lavoriamo. I risultati non si pretende di vederli, si preparano.

*

Naturalmente, le difficoltà sono tante, le obiezioni sono fondate, le smentite storiche non mancano. L’interrogativo posto rimane imponente. Davvero la nonviolenza può diventare politica? Davvero la politica può divorziare (il nostro art. 11 parla di “ripudio”) dall’uso legittimo e giustificato, persino glorificato, della violenza?

Intanto, a questo proposito, raccomanderei di distinguere forza da violenza. La forza, regolata dalla legge e dalla ragione, può difendere e affermare la vita. La violenza è essenzialmente contro la vita. La forza costruisce, la violenza distrugge. La polizia, se agisce correttamente, contiene e riduce la violenza. L’esercito e la guerra la accrescono, gareggiano in violenza col nemico, e solo facendosi più violenti del nemico ottengono quella vittoria bellica, mai glorificabile , perché è vittoria della violenza, e solo per casuale coincidenza è anche vittoria del diritto. Se Hitler aveva più armi, la guerra dava ragione a lui.

Rimane ben discutibile che la seconda guerra mondiale dimostri semplicemente la necessità della guerra contro tirannie violente come quella nazista. Questa tirannia nacque anche da errori politici (Versailles) e da deviazioni culturali (razzismo) di quegli stati e popoli che poi la combatteranno. I ritardi nel capire, nel contrastare con mezzi umani ben prima che militari, si scontano alla fine col trovarsi cacciati nel vicolo cieco – cieco per tutti – della guerra. La domanda paradossale se nel 1945 non abbia vinto Hitler, non è insensata . Caduti i regimi nazifascisti, non è superata l’idea nazifascista. Sconfitta la Wehrmacht si è imposto il dominio sul mondo del ricatto atomico esteso. Non è anche il nuclearismo una dittatura minacciosa? Bisognava fermare e detronizzare Hitler, ma la guerra è stato il modo peggiore, solo apparentemente necessario e risolutivo. Il fatto è che la cultura politica è povera di pensiero e volontà riguardo a mezzi d’azione vitali e non mortali, usati per tempo.

Mi sembra che Jean-Marie Muller ponga bene il problema: «La riflessione filosofica non ci autorizza ad affermare che la nonviolenza sia la risposta che offre in tutte le circostanze i mezzi tecnici per affrontare le realtà politiche, ma ci porta ad affermare che la nonviolenza è la domanda che, di fronte alle realtà politiche, ci permette in tutte le circostanze di cercare la migliore risposta. Se, immediatamente, volessimo considerare la nonviolenza come la risposta buona, noi non vedremmo altro che le difficoltà a metterla in atto e rischieremmo di convincerci rapidamente che esse sono insormontabili. Invece, se noi consideriamo la nonviolenza come la domanda buona, potremo allora guardarla come una sfida da raccogliere e applicarci a cercare la migliore risposta che possa esserle data. Fino ad oggi gli uomini generalmente non si sono posti la (buona) domanda della nonviolenza e hanno accettato subito la (cattiva) risposta offerta dalla violenza. Affermare che la nonviolenza è sempre la buona domanda ci deve far evitare di credere troppo in fretta che la violenza sia la buona risposta. Infatti, se è vero che la domanda buona non ci dà immediatamente la risposta buona, essa orienta la nostra ricerca nella direzione in cui abbiamo le maggiori probabilità di trovarla. E questo è già decisivo. Poiché il fatto di porre la buona domanda è una condizione necessaria, benché non sufficiente, per trovare la buona risposta» (Jean-Marie Muller, Il principio nonviolenza. Una filosofia della pace, PLUS, Pisa University Press, 2004, pp. 162-163).

Nonviolenza non è tanto traducibile con in-nocenza (che per noi significa non colpevolezza) quanto con in-nocuità, volontà di non nuocere. Con questo chiarimento, posso citare María Zambrano: «C’è un’intima, indissolubile correlazione tra innocenza e universalità. Solo l’uomo dotato di un cuore innocente potrebbe abitare l’universo» (Chiari del bosco, Bruno Mondadori, 2004, p. 81). Commenta Fabiola Falappa (che mi ha fatto ritrovare questa citazione smarrita): «È come dire che i miti, quanti si pongono a distanza dalla violenza, erediteranno la terra e potranno ospitare chiunque. Solo l’innocenza, in quanto distanza dal male, si porta all’altezza dell’ospitalità universale ed è capace di comunione» (La verità dell’anima. Interiorità e relazione in Martin Buber e María Zambrano, Cittadella editrice, 2008, p. 194).

Infatti, non è forse l’ospitalità universale il nuovo nome della politica – anzi, della cosmopolitica – necessaria al proseguimento della vita umana sulla terra?

Enrico Peyretti, 6 gennaio 2010

Articoli correlati

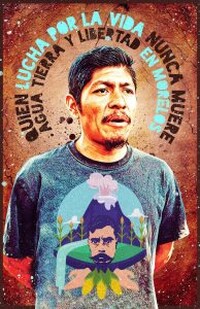

La violenza torna a colpire le organizzazioni agrarie indigene: tre morti

La violenza torna a colpire le organizzazioni agrarie indigene: tre mortiMessico, tre aderenti all'organizzazione sindacale indigenista UCIZONI uccisi in un'imboscata

Si inasprisce la tensione sociale a San Juan Mazatlán, Oaxaca, negli stessi giorni in cui si moltiplicano le iniziative in ricordo dell'attivista agrario ed ecologista Samir Flores Soberanes, ucciso nel 2019. Il movimento agrario indigeno zapatista (MAIZ) chiede attenzione internazionale.14 febbraio 2025 - Pietro Anania Honduras

HondurasUrge un approccio globale alla violenza di genere

Organizzazioni di donne smontano campagna di disinformazione e chiedono l'approvazione di una legge integrale15 aprile 2024 - Giorgio Trucchi Lezione su Francesco Guicciardini

Lezione su Francesco GuicciardiniSe la vita politica è improntata all'interesse particolare e all'opportunismo

Alla fine dell’Ottocento Francesco De Sanctis espresse una condanna di Guicciardini che, con il suo scetticismo e il suo disincanto pessimistico, era rinunciatario nei confronti della corruzione e della decadenza politica italiana. Era capace di comprenderne la portata nefasta ma ne poneva rimedio.19 marzo 2024 - Alessandro Marescotti

Honduras, paradiso femminicida

Ancora un anno con quasi 400 donne assassinate4 dicembre 2023 - Giorgio Trucchi

Sociale.network