Perchè nacque la nostra Repubblica

Che «la Costituzione è la legge fondamentale dello stato», lo sanno tutti. Ma cosa vuol dire legge fondamentale dello stato? In parole povere sono le regole della nostra vita, democratica e civile.

Come si arriva alla Costituzione? Be', non è affatto una cosa scontata. Ogni organizzazione statale ha/ha sempre avuto una costituzione, intesa, in senso lato, come insieme di regole che sovrintende al suo funzionamento. Altro è, però, il concetto moderno di Costituzione, che si afferma a seguito del lunghissimo processo storico di transizione dallo stato assoluto allo stato democratico. Ci si accorge gradualmente, e non certo in modo indolore, che conviene dividere l'unico potere statale già concentrato in un unico soggetto (il monarca) in tre sottopoteri: legislativo, esecutivo e giudiziario, affidati a soggetti diversi. Al contempo la Costituzione assurge al ruolo di presidio della libertà e dei diritti dei cittadini: la suddivisione della Costituzione italiana in due parti (diritti e doveri dei cittadini, ordinamento della Repubblica) non è casuale ma ricalca proprio quest'impostazione. I due aspetti peraltro sono complementari: è evidente che nessuna vera garanzia per la persona può esistere in un sistema in cui un unico soggetto è al contempo legislatore, governatore e giudice.

Fin qui il Montesquieu e i suoi precursori/prosecutori. Brevemente vorrei soffermare l'attenzione anche su altri aspetti e concetti. In particolare su come si arriva alla Costituzione italiana del 1948. Il processo è, come al solito, lungo e travagliato. Distinguiamo anzitutto alcune tipologie di Costituzione che si succedono nel tempo. Generalmente si passa: a) dalle Costituzioni ottriate (octroyées), ossia concesse dal sovrano, a quelle che promanano dalla volontà popolare; b) dalle Costituzioni flessibili, ossia modificabili con il normale procedimento legislativo, a quelle rigide, in cui il procedimento di revisione è 'complicato' da una serie di vincoli, sicché diventa difficile, per il potere, annullare le garanzie e far ciò che gli pare. È proprio per questo che il popolo italiano viene chiamato il 25 e 26 giugno 2006 a pronunciarsi su una revisione costituzionale che ha superato parte di queste difficoltà, ma non tutte. Siamo insomma chiamati a controllare - detto brutalmente - che il potere non abusi di noi…

Questo è il senso del referendum.

Alla citata evoluzione storica fa eccezione proprio la più antica delle Costituzioni moderne, quella degli Stati Uniti d'America, che nasce rigida; non invece lo Statuto che, concesso (ottriato) da Carlo Alberto al Piemonte e poi esteso al Regno d'Italia (4 marzo 1848), era la Costituzione flessibile in vigore fino alla seconda guerra mondiale. Proprio perché flessibile lo Statuto albertino poté essere 'rivoluzionato' dal regime fascista per gli scopi che tutti sappiamo.

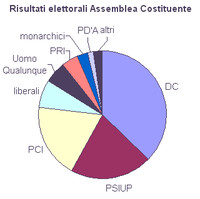

Finita la guerra parve decisamente il caso di porre fine a questo stravolgimento, con l'approvazione di una nuova Carta costituzionale rigida, in grado di tutelare durevolmente la libertà di tutti noi. All'approvazione della Costituzione, promulgata il 27 dicembre 1947 e entrata in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo, si procedé, come noto, tramite l'elezione di un'assemblea costituente:il 2 giugno 1946, insieme al referendum istituzionale (Il decreto legge luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944, emanato dal governo Bonomi a pochi giorni di distanza dalla liberazione di Roma, stabiliva che alla fine della guerra sarebbe stata eletta a suffragio universale, diretto e segreto, un' assemblea costituente per scegliere la forma dello stato e dare al paese una nuova costituzione. Successivamente il decreto legislativo luogotenenziale del governo De Gasperi (16 marzo 1946, n. 98) integrava e modificava la normativa precedente, affidando ad un referendum popolare la decisione sulla forma istituzionale dello stato mentre il decreto luogotenenziale n. 99 sempre del 16 marzo fissava le norme per la contemporanea effettuazione delle votazioni per il referendum e l'assemblea costituente (decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74). Monarchia o Repubblica, infatti, il nuovo stato italiano doveva essere dotato di una legge fondamentale che rimpiazzasse quello Statuto ormai violentato e inservibile.

La composizione dell'assemblea costituente risultò espressione di tutte le forze politiche che avevano concorso alla Liberazione; particolarmente erano rispecchiate le principali 'anime' del paese:cattolica, socialista,liberale.

Consultando il sito http://www.camera.it/altre_sezionism/1653/6149/5154/album.asp si possono trovare le fotografie, le copie dei documenti e quant’altro correda gli albori della nostra costituzione.

Si potrà anche trovare un piccola chicca: “Segno delle ristrettezze finanziarie dell'epoca, il verbale ufficiale di proclamazione dei risultati venne dattiloscritto su un foglio di carta a quadretti…”

O tempora, o mores!

Articoli correlati

Le norme costituzionali garantiscono l’indipendenza della magistratura

Le norme costituzionali garantiscono l’indipendenza della magistraturaPrepararci al referendum costituzionale

L’oggetto della riforma è la riscrittura del titolo IV della Costituzione all’unico scopo di restringere o abbattere le garanzie di indipendenza dell’esercizio della giurisdizione.7 novembre 2025 - Domenico Gallo L'attacco ai giudici della presidente del Consiglio Giorgia Meloni

L'attacco ai giudici della presidente del Consiglio Giorgia MeloniQuando la legge diventa un ostacolo

L'attacco diretto all’autonomia della magistratura, un pilastro dello Stato di diritto, rivela una concezione dello Stato sempre più sbilanciato verso l’accentramento sul potere esecutivo. Ma oggi non basta più dire che tutto ciò è inaccettabile. Bisogna opporsi, denunciare, mobilitarsi.31 gennaio 2025 - Alessandro Marescotti Una giornata per ricordare l'impegno di pace contenuto nella Carta costituzionale

Una giornata per ricordare l'impegno di pace contenuto nella Carta costituzionaleIl nostro 25 aprile

Ricordiamo il 25 aprile con le parole di Piero Calamandrei: "Se volete andare in pellegrinaggio dove è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne, nelle carceri, nei campi, dovunque è morto un italiano per riscattare la nostra libertà, perché è lì che è nata questa nostra Costituzione".25 aprile 2024 - Redazione PeaceLink Dichiarazioni forti in materia di diritti

Dichiarazioni forti in materia di dirittiEx Ilva: Tar Lecce, superato diritto compressione salute

Il Presidente del Tar di Lecce, Antonia Pasca, ha parlato dell'Ilva all'inaugurazione dell’anno giudiziario. Nel 2021 il Tar confermò invece l’ordinanza di chiusura dell'area a caldo del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.

Sociale.network