Dall'accordo di pace fra Ittiti e Egizi alle trattative fra Trump e Putin

1. Stalin e la fine della Seconda guerra mondiale

Iosif Stalin è stato uno dei leader più spietati della storia, responsabile di purghe, deportazioni e un sistema repressivo che ha causato milioni di vittime. Eppure, durante la Seconda guerra mondiale, l'Unione Sovietica da lui guidata fu l'alleato decisivo per sconfiggere Hitler. Senza l'apporto dell'Armata Rossa e il sacrificio di milioni di sovietici, il nazismo avrebbe potuto vincere. Nel 1943, a Teheran, e poi a Yalta nel 1945, Stalin fu accolto come un interlocutore necessario da Roosevelt e Churchill. Il mondo occidentale dovette accettare di trattare con un dittatore sanguinario. La fine della guerra in Europa passò inevitabilmente attraverso la sua firma, e l'ordine mondiale successivo nacque con il suo coinvolgimento, nel bene e nel male.

2. Kissinger e la fine della guerra in Vietnam

Henry Kissinger, segretario di Stato degli Stati Uniti negli anni '70, è stato spesso accusato di cinismo politico e di aver sostenuto regimi autoritari in nome degli interessi americani. Eppure, fu anche l'artefice degli accordi di pace di Parigi del 1973, che portarono al ritiro delle truppe statunitensi dal Vietnam. Kissinger negoziò direttamente con il governo nordvietnamita di Lê Đức Thọ, in un contesto di grande tensione e diffidenza reciproca. Il trattato pose fine a un conflitto sanguinoso che aveva lacerato l'Indocina e sconvolto l'America. Kissinger fu insignito del Premio Nobel per la Pace, nonostante le critiche sul suo operato in altre aree del mondo. La lezione storica rimane: la pace si fa anche con gli avversari più temuti e disprezzati.

3. Reagan e la fine della Guerra fredda

Ronald Reagan è stato un presidente statunitense noto per la sua retorica anticomunista e per l'intensificazione della corsa agli armamenti negli anni '80. Eppure, proprio lui firmò uno degli accordi più significativi della Guerra Fredda: il Trattato INF del 1987, che eliminava i missili nucleari a medio raggio dall'Europa. La firma dell'accordo con Mikhail Gorbaciov segnò l'inizio della fine della Guerra Fredda. Reagan, che era stato un fervente sostenitore del riarmo, comprese che un'intesa con l'Unione Sovietica era necessaria per evitare una spirale di distruzione reciproca. Questo atto di realismo politico dimostrò che anche i leader più rigidi possono essere protagonisti di svolte pacifiche.

4. Trump e Putin e la guerra in Ucraina

Donald Trump e Vladimir Putin sono due leader controversi, spesso criticati per le loro politiche autoritarie e le loro posizioni nazionaliste. Tuttavia, proprio loro potrebbero essere gli artefici di un accordo che pone fine a una guerra che rischiava di diventare un conflitto armato infinito, con il pericolo concreto di varcare quelle "linee rosse" oltre le quali c'era la guerra nucleare. Attraverso negoziati e incontri bilaterali, Trump e Putin hanno cercato di ridurre la tensione tra le potenze globali, cercando soluzioni diplomatiche anziché militari. Anche se le loro scelte politiche rimangono discutibili, il loro contributo alla stabilità mondiale non può essere ignorato.

La storia insegna che per arrivare alla pace si deve accettare il compromesso, talvolta con figure che sarebbero difficili da riabilitare sotto altri punti di vista. La diplomazia non sceglie sempre i migliori uomini, ma cerca i risultati migliori. La memoria collettiva può essere critica nei confronti di Stalin, Kissinger, Reagan, Trump o Putin, ma non può negare il loro ruolo nel porre fine a conflitti devastanti. La pace viene prima di tutto, anche quando a firmarla sono persone da cui vogliamo stare politicamente e idealmente distanti.

5. Il primo trattato di pace della storia: Ittiti ed Egizi come Usa e Russia

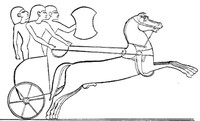

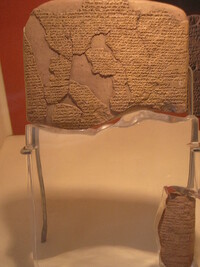

Questa lezione risale a tempi antichissimi. Il Trattato di Kadesh, firmato nel 1269 a.C. tra il faraone Ramesse II e il re ittita Hattusili III, è il primo trattato di pace internazionale registrato nella storia.

Occorre sottolineare che coloro che - tremilatrecento anni fa - firmarono l'accordo di pace non erano "brave persone". Hattušili III era un usurpatore, era arrivato al potere con la forza, con un colpo di mano. Ramses II era anch'egli un personaggio controverso. L'egittologo francese Pierre Montet ha definito Ramses II un sovrano con un "egoismo mostruoso" e benché nelle rappresentazioni artistiche, Ramses II presenti spesso un lieve sorriso, quello era tuttavia un "sogghigno di fredda autorità" secondo Percy Bysshe Shelley, poeta lirico inglese al tempo del Romanticismo. E quindi il "faraone della pace" probabilmente aveva lo stesso "sogghigno di fredda autorità" di Putin e di Trump.

Articoli correlati

La politica militare illustrata attraverso schede e glossari

La politica militare illustrata attraverso schede e glossariTutti i programmi del riarmo italiano

L'Italia si sta incamminando verso un aumento crescente delle spese militari e viene delineata una nuova postura delle Forze Armate sugli scenari internazionali. Nel corso dell'attuale legislatura sono stati presentati al Parlamento i seguenti programmi di acquisizione di sistemi d'arma.18 febbraio 2026 - Redazione PeaceLink Una disputa da 200 milioni di dollari che ridefinisce i confini dell'AI nel settore bellico

Una disputa da 200 milioni di dollari che ridefinisce i confini dell'AI nel settore bellicoIl Pentagono contro Anthropic: il conflitto sui limiti etici dell'intelligenza artificiale militare

Anthropic è un'azienda leader nello sviluppo di intelligenza artificiale. Il rifiuto di Anthropic di concedere al Pentagono accesso incontrollato al proprio modello di AI Claude per applicazioni militari solleva una questione etica di enorme portata16 febbraio 2026 - Redazione PeaceLink

L'incubo dell'"Hellscape": quando le macchine decidono chi deve morire

L'Europa corre verso una nuova era di guerra automatizzata. Anche l'Italia è protagonista di questa corsa. Ma delegare il potere di uccidere all'intelligenza artificiale rappresenta una deriva morale senza precedenti10 febbraio 2026 - Francesco Iannuzzelli Una sintesi delle news tratte da Sociale.network e da PeaceLink

Una sintesi delle news tratte da Sociale.network e da PeaceLinkAlbert: il bollettino pacifista generato con l'IA di Open Notebook

Una sintesi di ciò che è stato fatto negli ultimi mesi. Il bollettino è stato realizzato con il software di Intelligenza Artificiale Generativa Open Notebook installato sul sito di PeaceLink. E' la prima esperienza di generazione di testi per la pace tramite piattaforma IA no profit.10 febbraio 2026 - Redazione PeaceLink

Sociale.network